Unidad I "Marco Epistemológico"

Objetivo: Reconocer los paradigmas educativos, en el escenario de la epistemología de la ciencia, como perspectivas teóricas que sirven como base para la reflexión y práctica educativa en un contexto específico.

¿Se puede considerar la investigación educativa como ciencia?

Como investigadores, nos planteamos una interrogante fundamental para el campo académico ¿Puede la investigación educativa ser considerada una ciencia? Esta pregunta no solo interpela la naturaleza del conocimiento producido en el ámbito educativo, sino que también invita a reflexionar sobre los fundamentos epistemológicos, metodológicos y éticos que sustentan dicho quehacer investigativo.

Para abordar esta cuestión, conviene remitirnos en primer término a los conceptos clave: ciencia e investigación educativa. El término ciencia proviene del latín scientia, que significa “conocimiento”, y deriva del verbo scire, que alude al acto de “saber” o “conocer” (Lienhard, s.f.) Esta raíz etimológica remite a la facultad humana de indagar, comprender y explicar la realidad de forma ordenada, rigurosa y sistemática.

Asimismo, diversos autores coinciden en señalar los elementos fundamentales que definen a la Ciencia. Suárez-Iñiguez (2013, p. 14) sostiene que “Toda ciencia es un conjunto ordenado de conocimientos sobre una materia. Su propósito no es sólo describir lo observado sino, lo que es más importante, explicarlo y, si se puede, predecir acontecimientos futuros. Tanto las explicaciones como las predicciones dependen de leyes generales”. A partir de esta perspectiva, es posible identificar características esenciales que distinguen al conocimiento científico de otras formas de saber, cómo: el orden, la verificabilidad y la sistematicidad.

Comprender la ciencia desde su etimología y fundamentos nos permite valorar su papel como una forma privilegiada de conocimiento, cuyo propósito trasciende la simple acumulación de datos. La ciencia busca explicar y predecir fenómenos a partir de un marco lógico, verificable y sistemático, lo cual le confiere una autoridad particular en la producción de saber. En este sentido, reconocer estos elementos es fundamental para situar a la investigación educativa dentro de este horizonte, ya que no basta con observar la realidad escolar, sino que es necesario interpretarla con base al rigor, coherencia y sentido crítico, en busca de soluciones transformadoras.

El segundo concepto por revisar, que merece especial atención y promueve una reflexión crítica, es el de Investigación Educativa (IvE), entendida como una herramienta fundamental para comprender, problematizar y transformar las realidades escolares desde una perspectiva científica, rigurosa y contextualizada. Este tipo de indagación se concibe como un proceso sistemático, intelectual y crítico, orientado al análisis profundo de los fenómenos que configuran el ámbito educativo en sus diversas dimensiones.

De acuerdo con Sampieri et al. (2014), este tipo de investigación aplica el método científico desde enfoques cuantitativos, cualitativos o mixtos para describir, explicar y comprender problemas educativos con el fin de proponer soluciones pertinentes que incidan en la mejora de la práctica pedagógica, la gestión escolar y las políticas públicas.

Sin embargo, más allá de su dimensión técnica, la IvE debe comprenderse también como una disciplina académica que reflexiona sobre su propio quehacer. En este sentido, Arnal y Rincón (1994) señalan que la investigación educativa "trata las cuestiones y problemas relativos a la naturaleza, epistemología, metodología, fines y objetivos en el marco de la búsqueda progresiva de conocimiento en el ámbito educativo" (p. 30). Esta definición destaca que no solo se investiga "sobre" la educación, sino también "desde" la educación, reflexionando sobre cómo se construye el conocimiento educativo y bajo qué condiciones.

Complementando esta perspectiva Sabariego y Bisquerra (2004) sostienen que la IvE es un proceso sistemático orientado a generar conocimiento a partir de la aplicación rigurosa de metodologías científicas, con el propósito de indagar empíricamente diversos aspectos relacionados con el fenómeno educativo. Esta perspectiva resalta el carácter metodológico y empírico que sustenta la validez de sus hallazgos.

A partir de las aportaciones analizadas, se concluye que la IvE posee una doble dimensión: por un lado, aplica rigurosamente el método científico mediante enfoques cuantitativos, cualitativos o mixtos para abordar y proponer soluciones a problemáticas educativas concretas; por otro, constituye una disciplina académica que reflexiona críticamente sobre su propia epistemología, fines y métodos. En conjunto, estas perspectivas coinciden en reconocer que este planteamiento, no solo busca intervenir en la realidad escolar, sino también comprender los fundamentos del conocimiento pedagógico y las condiciones en las que este se produce.

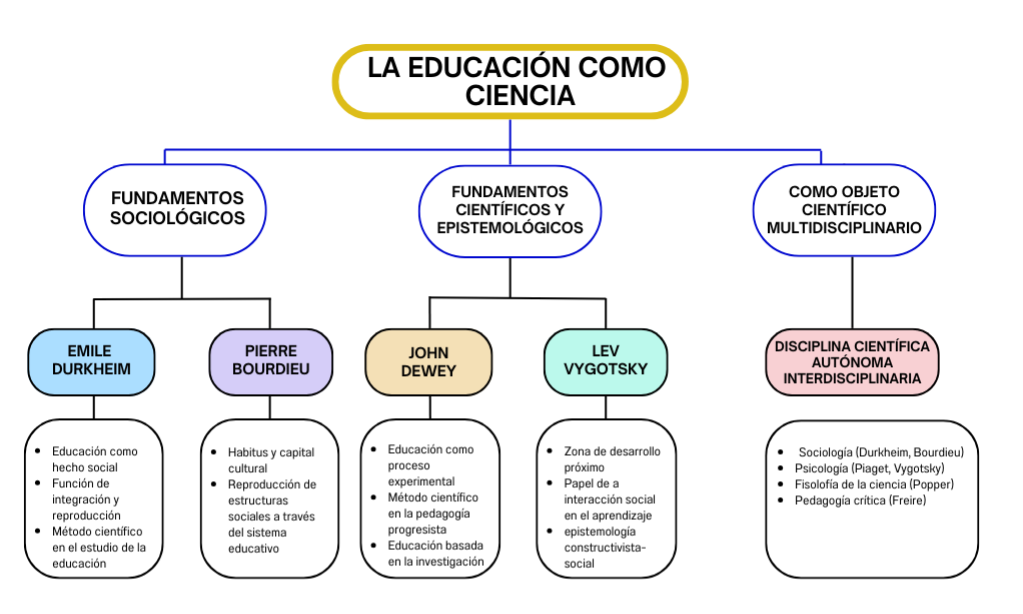

Fuente: Elaboración propia

¿Puede la investigación educativa considerarse, en sentido estricto, una ciencia?

Después de revisar ambos conceptos es posible retomar, la pregunta que orienta esta reflexión ¿puede la investigación educativa considerarse, en sentido estricto, una ciencia? Esta interrogante nos invita a analizar si dicho campo responde a los principios del conocimiento científico o si, por su naturaleza compleja y contextual, opera bajo otras lógicas de producción de saber, en constante tensión entre la teoría y la realidad educativa. Esta reflexión cobra especial relevancia cuando se aborda desde un análisis enfocado directamente en la práctica dentro de la educación básica, donde los fenómenos pedagógicos no siempre se ajustan a esquemas generalizables, y requieren enfoques que integren lo empírico, lo ético y lo situado para comprender y transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Diversos autores coinciden en afirmar que la IvE sí puede y debe considerarse una ciencia, en la medida en que cumple con los principios fundamentales del conocimiento científico. Estos teóricos reconocen que la educación, como objeto de estudio, puede abordarse mediante métodos rigurosos, sistemáticos y con propósitos claros de comprensión e intervención. Desde esta perspectiva, este concepto, no solo produce teoría, sino que orienta la práctica docente y transforma la realidad escolar desde un enfoque crítico y fundamentado.

Mosteiro y Porto (2017) plantean que la IvE se configura como una disciplina científica al integrar un método formal, una planificación sistemática y una perspectiva de intervención contextualizada. Esta postura es respaldada por Hernández Pina (1995), quien la define como el análisis sistemático de métodos, procedimientos y técnicas para comprender e incidir en los fenómenos educativos, destacando tres pilares esenciales: el objeto de estudio, la metodología empleada y la finalidad de generar conocimiento útil y aplicable.

El paradigma kuhniano también aporta sustento a esta postura al concebir la ciencia como una actividad desarrollada dentro de comunidades científicas que comparten referentes comunes. En este marco, De Miguel (1988) sostiene que el paradigma en IvE actúa como un esquema interpretativo que orienta el análisis y la intervención en los procesos escolares. En congruencia, McMillan y Schumacher (2005) afirman que la IE rigurosa sigue una secuencia ordenada que va desde la identificación del problema hasta la difusión de los resultados, respetando criterios aceptados por la comunidad científica.

Desde otra perspectiva, Díaz-Barriga y Luna (2014) argumentan que este concepto produce conocimientos válidos y confiables al desarrollarse bajo cánones reconocidos en el ámbito académico, donde la dimensión teórica permite interpretar los fenómenos con objetividad y superar las limitaciones del pensamiento intuitivo o común. Buenfil (2006) complementa esta idea al destacar que su validez científica se basa en la posibilidad de generar conocimiento contrastable, metodológicamente sólido y abierto a discusión crítica.

Esta visión también se materializa en la práctica cotidiana del aula. Por ejemplo, cuando un docente identifica una problemática específica —como la baja comprensión lectora en su grupo— y diseña una estrategia de intervención, recoge evidencias, reflexiona sobre los resultados y ajusta su práctica, está actuando bajo un enfoque científico aplicado. Como señala Román, “la investigación educativa busca elaborar teorías enfocadas hacia métodos de acción en el aula de clase” (2011, p. 8), mostrando cómo la enseñanza puede transformarse en un proceso investigativo auténtico.

En ese sentido, Román (2011) insiste en que la IvE adquiere cientificidad al sustentarse en teorías sólidas, métodos rigurosos y una actitud investigadora crítica. Distingue entre la IvE de enfoque cualitativo, situado y aplicado, y la investigación sobre educación, más centrada en marcos cuantitativos y abstractos. Para ella, el estudio de casos puede aportar conocimiento generalizable si se desarrolla con criterios bien definidos y no como simple anécdota, y recalca que la actitud del investigador es clave: debe estar guiada por la ética, la autocrítica y la coherencia metodológica.

No obstante, es importante reconocer que no todos los autores comparten esta visión. Algunas posturas más escépticas cuestionan la cientificidad de la IvE, especialmente cuando esta se aleja de los estándares clásicos de las ciencias empíricas. En próxima sección se abordarán estas miradas críticas, que si bien no niegan el valor de la indagación educativa, ponen en duda su estatuto como ciencia en sentido estricto.

La IvE ha sido objeto de múltiples debates respecto a su estatus como disciplina científica. Desde una postura crítica, Moreno (2009) sostiene que esta no cumple con los principios del método científico, ya que evita someter sus planteamientos a verificación empírica. En lugar de cuestionar sus propios modelos cuando los resultados educativos son deficientes, suele atribuir las fallas a factores externos como el entorno social o la actitud del profesorado, lo que —en palabras del autor— la convierte en una práctica "invulnerable a la crítica científica". Esta resistencia a la revisión de sus fundamentos impide que la pedagogía se desarrolle como una ciencia en sentido estricto.

Otro elemento que el autor denuncia es el uso excesivo de un lenguaje técnico, que lejos de clarificar, tiende a oscurecer las ideas. La proliferación de términos como “estructura de la interactividad” o “significados negociados” ejemplifica cómo ciertos discursos pedagógicos utilizan una jerga innecesaria para aparentar cientificidad sin aportar contenido sustantivo. Esta tendencia, según Moreno (2009), genera textos que resultan inaccesibles, carentes de utilidad práctica y desvinculados de los desafíos reales del aula, contribuyendo a un alejamiento entre la teoría y la práctica docente.

Finalmente, este teórico fundamenta su crítica en la experiencia cotidiana del profesorado, que frecuentemente expresa desinterés o incluso rechazo hacia la pedagogía académica, al considerarla poco relevante para su labor. Ilustra esta afirmación con el testimonio de un docente que, tras asistir a un curso oficial, concluye que no obtuvo herramientas aplicables, sino actividades simbólicas sin sentido práctico. Esta desconexión entre discurso y acción pone en entredicho el valor científico de una disciplina que, si aspira a tener impacto, debe estar arraigada en la realidad escolar y someterse a la validación rigurosa de sus métodos y resultados.

Este concepto, se ubica en un campo de tensión entre quienes la reconocen como una disciplina científica legítima y aquellos que la desacreditan por su supuesta falta de rigor metodológico, claridad conceptual o impacto en la realidad escolar. Esta discusión, más allá de lo teórico, nos interpela directamente como investigadores en formación dentro del Doctorado en Gestión Educativa y Políticas Públicas, particularmente cuando nuestra experiencia se ha forjado en el trabajo cotidiano en educación básica. Desde este lugar, afirmamos que la investigación educativa sí puede ser considerada una ciencia, en tanto articule fundamentos epistemológicos sólidos con un compromiso ético y transformador hacia los contextos escolares reales.

Autores como Moreno (2009) nos advierten con severidad sobre los peligros de una pedagogía institucionalizada que evade la comprobación empírica, reproduce discursos técnicos vacíos y se desconecta de los desafíos concretos del aula. Su crítica es pertinente en tanto nos obliga a no reproducir investigaciones alejadas de la práctica o poco útiles para el mejoramiento escolar. Sin embargo, su argumento, aunque provocador, no niega la posibilidad de una investigación educativa rigurosa y pertinente, cuando esta se asume con responsabilidad teórica, metodológica y contextual.

Frente a ello, estudiosos como Hernández Pina (1995) y Mosteiro y Porto (2017) defienden que la IvE aun con su complejidad, cumple con los principios del conocimiento científico: delimita un objeto de estudio concreto, aplica métodos sistemáticos cuantitativos, cualitativos o mixtos y busca comprender e incidir en los fenómenos educativos. Como profesionales con experiencia en educación básica, sabemos que los procesos escolares no son lineales ni replicables como en las ciencias naturales, pero eso no invalida su estudio riguroso. Al contrario, exige enfoques metodológicos flexibles, situados y éticamente comprometidos. En este sentido, como investigadores educativos, tenemos la responsabilidad de construir conocimiento científicamente válido y socialmente relevante, orientado a la mejora de las políticas, la gestión y las prácticas escolares.

En conclusión, la investigación educativa puede ser considerada una ciencia en sentido estricto, siempre que cumpla con criterios de rigurosidad metodológica, solidez epistemológica y pertinencia contextual. Aunque existen voces críticas que señalan sus limitaciones para generar conocimiento verificable o aplicable, también hay fundamentos teóricos y prácticos que respaldan su carácter científico. La clave radica en asumir una actitud investigativa crítica, ética y comprometida con la transformación educativa. Lejos de ser un campo excluyente o puramente académico, la IvE debe vincular teoría y práctica, respondiendo a los desafíos reales del aula. Reconocer su complejidad no implica negarle cientificidad, sino más bien reafirmar la necesidad de enfoques flexibles e integradores. Por tanto, su valor no reside solo en producir conocimiento, sino en su capacidad para orientar acciones que mejoren la educación.

Referencias

Buenfil, R. N. (2006). Los usos de la teoría en la investigación educativa. En Á. Díaz-Barriga & A. B. Luna Miranda (Coords.), Metodología de la investigación educativa: Aproximaciones para comprender sus estrategias (pp. 19–24). Ediciones Díaz de Santos / Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Díaz-Barriga, Á., & Luna Miranda, A. B. (Coords.). (2014). Metodología de la investigación educativa: Aproximaciones para comprender sus estrategias. Ediciones Díaz de Santos / Universidad Autónoma de Tlaxcala. ISBN: 978-84-9969-698-0

Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Lucio, M. del P. (2014). Metodología de la investigación (6.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Lienhard, J. H. (s.f.). La palabra ciencia proviene del latín scientia... Engines of Our Ingenuity. University of Houston. https://engines.egr.uh.edu/episode/12spanish

Moreno Castillo, R. (2009). ¿Es la pedagogía una ciencia? Foro de Educación, (11), 67–83. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3171352

Mosteiro García, M. J., & Porto Castro, A. M. (2017). La investigación en educación. En L. P. Mororó, M. E. S. Couto, & R. A. M. Assis (Orgs.), Notas teórico-metodológicas de pesquisas em educación: concepções e trajetórias (pp. 13–40). EDITUS. https://doi.org/10.7476/9788574554938.001

Román González, V. (2011). ¿Se puede considerar la investigación educativa como científica? UNACIENCIA. Revista de Estudios e Investigaciones, (4), 7–11. Corporación Universitaria Adventista. https://revistas.unac.edu.co/ojs/index.php/unaciencia/article/view/55

Sabariego, M., y Bisquerra, R. (2004). Fundamentos metodológicos de la investigación educativa. En R. Bisquerra (Coord.), Metodología de la investigación educativa (pp. 19–49). La Muralla.

Suárez-Iñiguez, E. (2013). ¿Son ciencias, las sociales? Estudios Políticos, (2). https://doi.org/10.22201/fcpys.24484903e.2004.2.37616

Durkheim, É. (1922). Educación y sociología.

Bourdieu, P. & Passeron, J. C. (1970). La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza.

Vygotsky, L. S. (1978). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores.

Dewey, J. (1916). Democracia y educación.

Piaget, J. (1936). El nacimiento de la inteligencia en el niño

Popper, K. (1963). Conjeturas y refutaciones: El desarrollo del conocimiento científico.

Freire, P. (1968). Pedagogía del oprimido.

Lectura complementaria